耳科学

疾病名称 | 诊断要点 | 处理方法 | 其他 |

梅尼埃病 | 人群:40~60,男多于女 症状: 发作性眩晕:数十分钟到数小时 波动性渐进性听力下降 耳鸣和耳涨满感 体征:无 辅助检查: 感音性听力下降 纯音听力:早期上升或峰型(高峰2kHz);晚期平坦下降;阈上重振 耳蜗电图:-SP增大 冷热试验:患耳弱 甘油试验:阳性 Hennebert征:膨大球囊接触镫骨,外耳道压力变化可引起眼震眩晕 | 改善内耳微循环、解除迷路积水和调节自主神经功能 药物治疗和手术治疗

药物:激素;前庭神经抑制药;抗胆碱药;脱水剂

手术: 听力保存:包括前庭功能是否保存两个手术 前庭功能保存:内淋巴分流;内淋巴减压;颈交感神经节封闭; 不保存:化学药物前庭破坏(最有效);膜迷路破坏;前庭神经切除术。 听力不保存:迷路切除术。

|

|

良性阵发性位置性眩晕 | 症状:体位改变引起的发作性眩晕(1min内) 辅助检查: 变位试验:Dix-Hallpike(后)、侧卧(前)、滚转试验(外) | 抗眩晕药 Epley耳石复位 半规管阻塞、壶腹神经切断。 | 体位改变,耳石异位。

前半规管:前后运动 后半规管:上下运动 外半规管:左右运动

椭圆囊位于水平面,主要感受水平面线性加速度的变化及头部倾斜改变 球囊位于正中矢状面,主要感受矢状面线性加速度变化及头部倾斜改变。 |

耳廓假囊肿 | 人群:青壮年男性 症状:无痛肿胀 体征:三角窝、穿刺黄色液体,晚期机化 | 使囊壁纤维化,防止再次渗出

| 机械刺激→影响血液循环→软骨内反应性渗出 |

耳廓化脓性软骨膜炎 | 症状:耳痛,有全身症状,破溃后缓解 体质症:早期红肿明显,晚期软骨坏死 | 未形成脓肿:大量抗生素; 脓肿形成:切开引流,去除坏死软骨 | 铜绿假单胞菌 |

外耳道湿疹 | 症状:瘙痒、流水、耳鸣、听力下降、耳痛 体征:外耳道皮肤苍白水肿、糜烂、结痂;慢性期脱屑、结痂;反复发作增厚 | 口服抗过敏药 外用激素 | 变态反应 粘膜改变酷似变应性鼻炎 |

外耳道疖 | 症状:耳痛、听力下降、发热; 体征:耳廓牵拉痛、耳屏压痛、外耳道皮肤局限性红肿 | 脓肿未成熟:局部2%碘酊 成熟:切开引流 | 机械刺激、免疫低下 |

外耳道炎 | 急性:耳痛耳鸣、外耳道充血(导致狭窄) 慢性:瘙痒、充血、上皮脱屑 | 避免机械刺激 清洁外耳道 激素或抗生素滴耳液耳浴 激素软膏涂抹 | 机械刺激、免疫低下 |

外耳道胆脂瘤 | 症状:耳闷、耳鸣、听力下降;合并感染剧烈耳痛流脓;侵犯乳突可面瘫 体征:外耳道耵聍样物,白色包膜,鼓膜多完整 | 取出即可,取不出来切开外耳道 | 机械刺激、外耳道自净功能差 |

外耳道真菌病 | 症状:瘙痒、耳闷;合并其他外耳道疾病 体征:深褐色鳞屑物 | 仔细清洁,保持干燥 | 免疫低下、抗生素 |

大疱性鼓膜炎 | 症状:突然发生的剧烈耳痛且迅速加重 体征:松弛部膨起,呈淡黄色或红色,破裂后成暗红色或黑色。 | 大疱未破:尖针刺破 已破仍有分泌物:口服抗生素 | 病毒、支原体 鉴别蓝鼓膜(急性中耳炎) |

急性化脓性中耳炎 | 症状:耳深部搏动性疼痛;耳鸣和听力下降;全身症状。鼓膜穿孔后都可改善 体征:早期松弛部充血,之后弥漫性充血;鼓膜膨出。穿孔位于紧张部 辅助检查: 纯音测听:传导性聋 | 全身抗生素 局部: 未穿孔:1~2%酚甘油 穿孔:3%双氧水清洗+抗生素液滴耳 鼓膜切开 鼻减充血 | 肺炎链球菌 咽鼓管感染途径最常见 中耳腔禁用:酚类药物 |

分泌性中耳炎 | 症状:听力下降(早期因体位改变);耳闷;耳鸣 体征:鼓膜紧张部内陷;锤骨短突外突;鼓膜为琥珀色或淡黄色 辅助检查: 纯音测听:轻度传导聋(15~20db HL) 声导抗: 平坦(B型):鼓室积液 负压型(C型):咽鼓管功能不良 | 急性期抗生素,合并过敏疾病考虑激素 病因治疗 鼻减充血剂 咽鼓管吹张——前提控制感染

【手术治疗】 首选穿刺;液体粘稠考虑切开;慢性者上述方法无效使用置管

置管:鼓膜前下象限2mm放射状切口,置管6月 | 中耳的液体多为漏出液、渗出液和分泌液的混合 传导聋:低调音听力下降 感音聋:高调音听力下降 |

慢性化脓性中耳炎 | 症状:反复流脓;听力下降;耳鸣 体征:鼓膜穿孔,残余钙化 辅助检查:传导聋(内尔损伤可混合) | 引流通畅局部用药,急性发作全身用药 【局部用药】 分泌物较多:抗生素+激素溶液 分泌物较少:乙醇、甘油(有机液体) | 急性者反复发作 耳鸣多为低调(中耳损伤),若内耳损伤则高调 鉴别:慢性鼓膜炎无穿孔 用药前3%双氧水清洗 |

中耳胆脂瘤 | 症状:臭脓;听力下降;眩晕(迷路瘘管);面神经麻痹 辅助检查:传导聋(迷路破坏则感音) | 手术治疗

| 先天性胆脂瘤:外胚层迷走 后天性胆脂瘤:鼓膜、外耳道上皮陷入股室(感染有关) 后天性胆脂瘤分为继发性和原发性:前者在感染之后,后者在感染之前。 后天继发胆脂瘤上鼓室型居多 瘘管试验阳性提示中耳胆脂瘤 迷路瘘管最常见外半规管 |

中耳并发症 |

| ||

耳硬化症 | 症状:听力下降;低调耳鸣;自听增强;威利斯误听(闹市返聪) 体征:Schwartz征:鼓膜后上象限鼓岬粘膜充血 辅助检查: 林纳:256阴性,512阳性提示早期损伤;均为阳性提示损伤加重 韦伯:偏向患侧 施瓦巴赫:骨导延长 盖莱:阴性,镫骨足板硬化 纯音测听: 早期气导曲线上升(低频气导下降) 镫骨固定则所有频率气导下降(平坦) 卡哈切迹:镫骨足板固定 声阻抗:A型;镫骨固定加重为As型 | 手术治疗最常用 镫骨手术、内耳开窗术

其他:佩戴助听器 | 卡哈切迹:1kHz或2kHz声强突然下降 |

贝尔麻痹 | 三素(激素、维生素、营养素) 手术治疗有争议:面神经减压术,指征为:面神经变性90%以上 | ||

Hunt综合征 | 症状:耳痛;面瘫 体征:疱疹 |

| 水痘-带状疱疹病毒 |

颞骨骨折相关的面瘫 |

| ||

颞骨骨折 |

| ||

鼻科学

疾病名称 | 诊断要点 | 处理方法 | 其他 |

鼻前庭炎 | 急性者红肿热痛 慢性者发痒、灼热、干燥,可见鼻毛稀少和结痂,可影响呼吸 | 首先治疗原发病 急性者热敷 慢性者:痂皮考虑3%双氧水冲洗,后用2%黄降汞软膏 渗出多者:2%黄降汞软膏 皮肤糜烂、皲裂:10~30%硝酸银烧灼 | 鼻分泌物刺激 |

鼻疖 | 危险三角区内的疖 | 没有全身治疗 未成熟:热敷;外敷10%鱼石脂软膏 有脓头:等待自行穿破;用小探针蘸苯酚或硝酸银腐蚀促破溃 碘酊消毒后刺破挑出脓栓 破溃后局部消毒,抗生素局部使用 |

|

急性鼻炎 | 发病初干燥灼热,随后出现鼻塞、水样鼻涕 可有全身症状 |

| 鼻病毒 |

非变应性鼻炎 | 症状:间歇性鼻塞,夜间、休息、寒冷等加重;鼻塞有交替性,变换体位可改变;流涕;打喷嚏 体征:充血;严重者桑葚样变 | 去除病因是前提 激素、减充血剂、抗组胺药 手术治疗、封闭治疗 | 急性鼻炎反复发作 解剖异常 |

变应性鼻炎 | 哮喘在上呼吸道的延续 鼻黏膜苍白水肿 | ||

急性鼻窦炎 | 上颌窦炎:晨起不痛,上午轻,午后重 额窦炎:晨起开始痛,午后消失,周期出现 前组筛窦炎:内眦鼻根深部,规律同额窦炎 后组筛窦炎:枕部疼痛 蝶窦炎:颅底和眼球深部的钝痛 | 全身抗感染 激素,谨慎考虑缩血管药物 上颌窦穿刺:急性上颌窦炎无并发症 | 从这里我们可以关注到临床抗生素使用的规律: 如果感染是发生在皮肤,或者容易引流,具有自净作用的粘膜,是不必全身用抗生素的;但是如果感染发生在不易引流、清洁,或者血流丰富地方,是要考虑全身使用抗生素的。 |

慢性鼻窦炎 | 脓涕:前组鼻窦前孔流出;后组鼻窦鼻咽流出;恶臭考虑牙源性感染 鼻塞 嗅觉障碍 头痛、视功能障碍 | 激素 急性发作才用抗生素 上颌窦穿刺、鼻腔冲洗、负压置换 | 双侧、多窦更常见 常常继发于急性鼻窦炎 前组鼻窦炎脓液多见于中鼻道;后组多见于嗅裂 鉴别鼻窦内翻性乳头状瘤:后者灰红色、灰白色肿块,容易出血 |

鼻窦疾病 |

| ||

真菌性鼻窦炎 | 非侵袭性包括真菌球和变应性真菌性鼻窦炎,后者查体可见呈黄绿色“油灰样”分泌物,部分眼球突出 侵袭性病程短,进展快;鼻黏膜变黑、鼻甲坏死 辅助检查:窦内钙化影;鼻内镜有泥沙物 | 【非侵袭性】 手术治疗是主要手段 使用激素改善粘膜反应状态 【侵袭性】 手术清除坏死组织 抗真菌药物全身治疗 | 曲霉菌>毛球菌 具体病理特点可以参照肺曲霉病 慢性侵袭性真菌性鼻窦炎常见于糖尿病患者 |

鼻骨骨折 | 儿童临床表现不明显,诊断困难 伤后1w肿胀消退复位,不得超过2w | ||

筛窦骨折 | Marcus-Gunn瞳孔:瞳孔散大,直接对光反射消失,但间接对光反射存在【动眼神经损伤】 | ||

鼻前庭囊肿 | 人群:30~50,女性多见 鼻翼隆起、上唇胀痛 穿刺无胆固醇结晶 | 唇龈沟入路,囊腔内亚甲蓝示踪 鼻内生长:考虑鼻内开窗 | 潴留囊肿和球颌突囊肿 |

鼻窦粘液囊肿 | 眼部压迫突出 面部乒乓球样团块 垂体压迫症状 | 手术治疗 | 并发症:球后神经炎、脑脊液鼻漏、眶尖综合征 |

鼻窦粘膜囊肿 | 反复间隙性鼻内流出黄色液体 | 通常自行破溃 |

|

鼻出血 | 反复出血能找到出血点:烧灼法 Little Area出血:鼻中隔粘膜划痕或粘膜剥离 前鼻孔填塞(烧灼无效):24~48h取出 后鼻孔填塞(前鼻孔填塞不小):48~72h取出,不超过5d,个别延长到7d | 年轻人:Little Area 中老年:吴氏静脉丛 | |

血管瘤 | 毛细血管瘤:有蒂,鲜红暗红 海绵状血管瘤:广基,质地软,可蓝色 | 鼻内镜切除 术后放疗 | 好发于鼻中隔 |

内翻性乳头状瘤 | 40岁以上 症状:进行性鼻塞、脓涕、有时带血 体征:桑葚状,中鼻道多见 MRI:脑回征 |

| HPV有关 癌前病变 移行上皮最常见 50~60岁发病最多 |

鼻腔恶性肿瘤 | 鼻腔外侧壁多见,鼻中隔罕见但预后好 | ||

上颌窦恶性肿瘤 | 症状:进行性鼻塞、涕重带血

| T1~T2:单纯手术 T2~T4:术后放疗(60~70Gy) 若侵犯眶内或颅内,先放疗再手术 |

|

咽科学

疾病名称 | 诊断要点 | 处理方法 | 其他 |

急性咽炎 | 早期咽部干燥,空咽有咽痛 粘膜充血,滤泡增生 | 一般局部处理:复方硼砂、华素片 必要时全身治疗 | 柯萨奇病毒、链球菌多见 咽部的炎症一般局限在口咽 |

慢性咽炎 | 咽部干燥、浓稠分泌物 充血、暗红色、淋巴滤泡颗粒状隆起 | 病因治疗 急性期抗生素 | EBV和溶血性链球菌 |

急性腭扁桃体炎 | 咽痛(刀片嗓) | 全身抗生素(主要) 局部抗生素和清洁 | A型溶血性链球菌 分类 卡他性 化脓性:包括滤泡性和隐窝性 |

慢性腭扁桃体炎 | 咽部不适,急性炎症反复发作 增大可导致睡眠呼吸障碍、吞咽障碍 | 手术切除 | 增生型、纤维型、隐窝型 和风湿性关节炎、肾炎等相关 腭扁桃体切除以剥离法主要,急性炎症消退后2~3周手术。术后4h进冷流食;6h生理盐水漱口;2d有白膜;5~7d白膜脱落;原发出血24h内;继发出血5~7d【和白膜脱落有关】 |

腺样体肥大 | 反复发作的中耳炎 腺样体面容 | 发病时间短症状轻:激素 手术:内镜下腺样体切除术【小儿0°鼻内镜,70°鼻内镜】 | |

扁桃体周脓肿 | 剧烈咽痛、耳部放射 扁桃体查体化脓感染 | 抗生素、激素 穿刺抽脓:最隆起部 切开排脓:前上:最隆起;后下:腭咽弓 | 金黄色葡萄球菌 |

咽后脓肿 |

| 仰卧头低位穿刺抽脓;引流不畅每天撑开切口排脓,术后使用足量广谱抗生素; 慢性者:抗结核治疗;穿刺抽脓不可在咽部 | 急性者婴幼儿多见 慢性者为结核多见 |

咽旁脓肿 | 颈部僵直 全身症状 咽旁和颈部剧烈疼痛 | 颈部切口:下颌角为中点,胸锁乳突肌前缘做一个纵切口;下颌骨下缘1.5cm弧形切口 口腔切口:最隆起2cm切口 | 累及翼内肌张口困难 累及颈血管鞘致命出血 |

鼻咽血管纤维瘤 | 人群:10~25岁,男性多发 反复出血、骨质侵犯 鼻咽镜:表面光滑的圆形或大结节状淡红色瘤体 | ||

鼻咽癌 | 鼻部、耳部、脑神经受累;淋巴结进行性肿大要充分怀疑 | 放射治疗首选 放射后残留可手术 | 60%淋巴结受累;20%脑神经受累 颈深上淋巴结 本书最容易淋巴结转移的肿瘤 |

喉咽癌 |

| T1N0和T2N0病变可保留喉手术或放疗,其他不保留喉。 | 常见梨状窝癌 |

喉科学

疾病名称 | 诊断要点 | 处理方法 | 其他 |

急性会厌炎 | 急骤起病的咽喉肿痛、吞咽和呼吸困难 | 足量抗生素激素 呼吸道管理 | B型流感嗜血杆菌 急性变态反应性会厌炎及时抗过敏 |

急性喉炎 | 声嘶、喉痛 | 抗生素、激素 | 小儿喉炎可呼吸困难 喉炎好发于声门区 |

慢性喉炎 | 声音嘶哑 喉部干燥 | 治疗原发病,改善用声习惯 | 用声不当 单纯性:弥漫充血;肥厚性:室带肥厚;萎缩性:结痂 |

声带小结 | 成年女性和学龄期男童 声嘶最早最突出表现 |

| 声带游离缘前中1/3 |

声带息肉 | 息肉血管瘤、凝胶透明样 | 手术切除和改善用声习惯 | 声带游离缘中1/3 固有层浅层 |

喉乳头状瘤 | 进行性声音嘶哑、喉喘鸣和呼吸困难

| 手术治疗是目前最有效方法 预防前联合粘连:间隔2~3月分期手术 | HPV6和HPV11 病毒感染的组织学特征:凹空细胞 好发于纤毛上皮和鳞状上皮的移行部位: |

喉癌 | 声门上:先有咽喉痛,侵犯到声带才有声嘶 声门:声嘶、呼吸困难 声门下:类中央型肺癌 | 手术治疗为主 | 声门型最多(转移少,预后好),声门上次之 声门上:颈深淋巴结上组 声门:不易转移 声门下:气管前和气管旁 |

气管切开 | 甲状腺峡部2~4软骨环,若过低,则切开甲状腺峡部结扎; 甲状腺下血管7~8软骨环,切开位置不得低于第5环 气管切开不方便进行,考虑环甲膜穿刺 | ||

临床嗓音学测定 | 嗓音学测定发——唉 观察软腭,悬雍垂发——啊 检查声带梨装窝——一 | ||

耳科学

- 外耳道长度:2.5~3.5cm,外1/3软骨部,内2/3骨部【注意区分咽鼓管:外1/3骨部,内2/3软骨部】;两处狭窄:骨和软骨部交界处,距离鼓膜0.5cm处。

- 迷走神经耳支支配外耳道感觉:迷走神经中有来自三叉神经脊束核的成分。【岩部下方乳突小孔进入】

- 乳突导血管沟通:耳后静脉和乙状窦。

- 鼓室参数:上下径15mm,前后径13mm;上鼓室内外径6mm,下鼓室内外径4mm,鼓岬内外径2mm。

- 鼓膜:前下方倾斜,和外耳道底呈45°~50°角。

- 鼓膜:最突点:锤骨柄尖端(脐部);锤骨短突:锤骨顶起鼓膜处【鼓膜的突出标志】。

- 鼓室神经系舌咽神经的分支之一。此神经起自岩神经节、经鼓小管下口进入鼓室、至鼓室内壁与交感神经纤维共同形成鼓室丛【下泌涎核→腮腺分泌】。在鼓岬表面。鼓室的另一条神经为鼓索神经,是面神经分支。

- 前庭窗(卵圆窗)通前庭;蜗窗(圆窗)通鼓阶。

- 外半规管:面神经管后上方(鼓室内壁),鼓窦入口内下方(鼓室后壁)。

- 锤骨的运动肌肉:鼓膜张肌(连接锤骨颈,鼓膜张肌半管位于鼓室前壁,向鼓室弯曲构成匙突,在前庭窗前上方,位于鼓室内壁),能够增加鼓膜张力。镫骨肌降低外淋巴压力。

- 砧骨窝(鼓室后壁):面神经隐窝定位标志,中耳手术定位标志。

- 锥隆起(鼓室后壁):内有小管(含面神经镫骨肌支);锥隆起外侧有鼓索神经穿出(来自面神经);镫骨肌腱由锥隆起发出。

- 岩鳞裂是幼儿耳源性颅内感染的重要原因。

- 鼓室动脉:

a) 上颌动脉鼓室支:鼓室前部和鼓膜;

b) 耳后动脉→茎乳动脉:鼓室后部和乳突;

c) 咽升动脉→鼓室下动脉:鼓室下部和鼓室肌肉;

d) 脑膜中动脉:

- 岩浅动脉:内侧壁;

- 鼓室上动脉:鼓室盖;

e) 颈内动脉→鼓室支:鼓室前壁。

- 舌的味觉:前2/3:鼓索神经加入舌神经;后1/3:舌咽神经→岩大神经。

- 上鼻甲后端:蝶筛隐窝(蝶窦开口);中鼻甲后端:蝶腭孔(通翼腭窝);下鼻甲后端(后下方):咽隐窝。

- 咽鼓管参数:成人35mm;水平面40°夹角;矢状面45°夹角(和鼓膜外耳道夹角一致)。最宽为鼓室口;最窄是骨软骨交界。

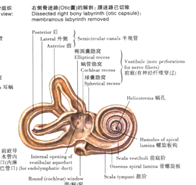

- 前庭嵴(如奔驰的车标符号)附近结构:

a) 前庭嵴前方为球囊隐窝:中筛斑;

b) 后方为椭圆囊隐窝:上筛斑、前庭小管(内淋巴管,外口在岩部)内口;

c) 下方为蜗隐窝:下筛斑。

- 半规管的关系:

a) 两侧外半规管共平面,水平30°夹角;

b) 两侧前半规管互相垂直,和同侧岩部长轴平行(纵行骨折方向);

c) 一侧前半规管和对侧后半规管平行(垂直于两个不同平面的不同两个平面相互平行)。【微量冰水试验:后仰60°,外半规管垂直位;冷热试验:前倾30°,外半规管水平位】

- 蜗孔沟通内淋巴和外淋巴;外淋巴流动方向:圆窗附近的蜗水管内口→蜗水管→岩部下部的蜗水管外口→蛛网膜下隙。

内外淋巴循环:

内淋巴:囊斑、血管纹→球囊、椭圆囊、内淋巴管、内淋巴囊

外淋巴:半规管→前庭→前庭阶→蜗孔→鼓阶→蜗水管→蛛网膜

- 前庭窗通前庭阶;中阶:膜蜗管;圆窗通鼓阶。

- 膜蜗管:上壁前庭膜;外侧螺旋韧带(分泌和吸收内淋巴);下侧基底膜和Corti器。

- 内耳血管:迷路动脉,茎乳动脉(来源于耳后动脉)。

- 道上三角区(筛区):定位鼓窦的标志。

- 2岁以下处理耳后骨膜下脓肿慎用耳后切口,容易损伤面神经。

- 弓状隆起底部是前半规管;鼓岬底部是耳蜗底部。

- 内耳道底:

| 上 | |

前 | 面神经管区 | 前庭上区(前庭神经上终末支) |

蜗区(蜗神经) | 前庭下区(前庭神经下终末支——球囊神经) | |

- 刺激外半规管→水平眼震;前后半规管→旋转眼震。

- 球囊斑:额状面加速度;椭圆囊斑:矢状面加速度(“一坨屎”)。

- 内耳道平均长度:10mm。内耳道和颞骨岩部呈90°。

鼻科学

- 鼻前庭(属于皮肤):前界前鼻孔,后界鼻内孔(鼻阈)。

- 中鼻甲基板:前后组筛窦的分界。

- 鼻道的开口:

a) 下鼻道:鼻泪管;

b) 中鼻道:前组筛窦、上颌窦和额窦开口;

c) 上鼻道:蝶筛隐窝:蝶窦的开口。

- 总鼻道:中鼻甲以下。【中鼻甲以上和鼻中隔之间为嗅裂(嗅沟)】

- 鼻腔和鼻中隔的血管和神经:

a) 血管:

- 颈内动脉→眼动脉:

- 筛前动脉:鼻腔外侧壁和鼻中隔前上部;

- 筛后动脉:鼻腔外侧壁和鼻中隔后上部;

- 颈外动脉→上颌动脉→蝶腭动脉;

- 鼻后外侧动脉:鼻腔外侧壁后部、下部和鼻腔底;

- 鼻后中隔动脉:鼻中隔后部、下部;【进一步分支为鼻腭动脉】

- 颈外动脉→上颌动脉→眶下动脉:鼻腔外侧壁前段;

- 颈外动脉→上颌动脉→腭大动脉:鼻中隔下部;

- 颈外动脉→面动脉→上唇动脉:Little Area;

- 鼻中隔前下部:Little Area、克氏静脉丛;鼻腔后侧:吴氏静脉丛(老年人好出血区);

b) 神经:

- 三叉神经→眼神经:筛前/后神经,区域同同名动脉;

- 三叉神经→上颌神经:

- 蝶腭神经:鼻后上外侧支(外侧壁)和鼻后上内侧支(鼻中隔);

- 鼻腭神经:鼻中隔;

- 眶下神经:鼻前庭、上颌窦。

- 翼管神经:

- 交感:来自岩深神经(颈动脉交感丛);

- 副交感:来自岩浅大神经(来自面神经)。岩浅小神经来自舌咽神经,支配腮腺腺体分泌。

- 神经总结:

a) 岩浅大神经来自面神经,支配腺体分泌;

b) 岩浅小神经来自舌咽神经,是鼓室神经的终末支,支配腮腺分泌;

c) 鼓索神经来自面神经,入舌神经管理前2/3味觉;【舌后1/3为舌咽神经的舌支】。

- 鼻窦淋巴→咽后淋巴结→颈深上淋巴结。

咽科学

- 咽的分部:

a) 鼻咽:C1、C2之前;

b) 口咽:C2、C3之前;

c) 喉咽:C3下部~C6上部;会厌上缘到环状软骨下缘。

- 腺样体:6~7岁最显著,10岁后逐步退化。

- 鼻咽的咽隐窝后外方是腮腺后间隙:走行9~12脑神经、颈内静脉、颈内动脉和颈交感神经节。

- 咽鼓管相关肌肉:腭帆张肌和腭帆提肌:

a) 腭帆张肌:起自蝶骨角棘至翼突根部之间的骨面、蝶骨舟状窝、咽鼓管软骨外侧板和咽鼓管膜板等处的肌肉。 肌纤维向前下方移形成小腱,绕过翼突钩,分散止于腭腱膜。具有紧张腭肌,扩大咽鼓管的作用;

b) 腭帆提肌:起自颞骨岩部基底面和颈动脉管外口前面的肌肉,肌纤维行向前下方入咽,止于腭腱膜。具有提升腭帆,开大咽鼓管咽口的作用。

- 腭咽弓后方有纵行条索淋巴组织——咽侧索。

- 扁桃体表面向内凹陷构成扁桃体隐窝。

- 扁桃体在3~5岁显著增大(注意不是咽扁桃体!)。

- 扁桃体的动脉和神经:

a) 动脉:主要是面动脉的扁桃体支;

b) 神经:上端来自蝶腭神经节的腭后和腭中神经;下端为舌咽神经的扁桃体支。【舌咽神经和面神经在颌面部的腺体、运动、感觉是互补的,原因在于起源核团的互补性】。

- 咽部没有粘膜下组织,粘膜和纤维紧密相连。

- 咽壁的肌层包括

a) 咽缩肌组:上中下,依次收缩助吞咽;

b) 咽提肌组:茎突咽肌、咽鼓管咽肌、腭咽肌(咽上的结构和咽相连,提起咽):

c) 腭帆肌组(以软腭为核心,除了迷走神经支配腭帆张肌,其他均由上颌神经支配):

- 腭帆张肌:蝶骨翼突~软腭(开大咽鼓管);

- 腭帆提肌:岩尖~悬雍垂(缩小咽鼓管);

- 腭舌肌、腭咽肌、悬雍垂肌。

- 咽后间隙【颈深筋膜中层到椎前筋膜】:两侧咽后间隙不相同,咽后间隙有前后组淋巴结。

- 咽旁间隙【咽侧壁、翼内肌、椎前筋膜之间的间隙】:茎突分为前后两区:

a) 前部:内含茎突咽肌、茎突舌肌,上方和咽隐窝关系密切;

b) 后部:颈动脉鞘和周围神经。

- 咽部的淋巴引流:

a) 鼻咽:咽后淋巴结、颈深上淋巴结和胸锁乳突肌后缘淋巴结;

b) 口咽:下颌角淋巴结、颈深中淋巴结;

c) 喉咽:颈深中淋巴结;

d) 舌根、会厌谷:锥前淋巴结。

喉科学

- 喉部9软骨:环状、甲状、会厌;2×(杓状、楔状、小角)。【20岁后逐渐骨化,65岁可完全骨化】

- 甲状舌骨膜:喉上神经内支和喉上动脉穿过。

- 喉弹性膜:

a) 方形膜(阻挡声门上癌扩展):上缘:杓会厌韧带;下缘:室韧带;

b) 弹性圆锥(阻挡声带癌扩展):上缘:声韧带;前方:环甲膜。

- 舌会厌正中襞两侧凹陷是会厌谷。杓会厌襞两侧凹陷是梨状窝。

- 喉外肌:舌骨上肌群和舌骨下肌群。

- 喉内肌【起止点在喉内】:

a) 环杓后肌:唯一的外展肌,声门开大;

b) 环杓侧肌和杓肌:

- 前者关闭声带前面的膜间部,开放后面的软骨间部;

- 后者关闭后面的软骨间部;

【喉返神经前支支配了杓肌和环杓后肌,其余都是后支支配】

c) 环甲肌(喉上神经):增加声带张力;【喉上神经还支配咽下缩肌】

d) 甲杓肌:降低声带张力,关闭声门;

e) 杓会厌肌:关闭喉;甲状会厌肌:打开喉。

- 喉粘膜大多为假复层纤毛柱状上皮;但声带、会厌舌面、会厌喉面一部分、杓会厌襞一部分属于复层鳞状上皮。

- 声门:前2/3为膜间部,后1/3为软骨间部。

- 喉的淋巴引流:

a) 声门上:颈深下;

b) 声门下:气管旁和气管前→颈深下 。

1 / 2